Theater und Wissenschaft

28. Mai 2024:

Premiere erfolgt!

Hannah Arendt —

Rahel Varnhagen –

The Life of a Jewish Woman

(Uraufführung)

Staatsbibliothek zu Berlin

Wilhelm-von-Humboldt-Saal

Die letzten Jahre der Weimarer Republik, kurz vor ihrer Flucht aus Deutschland 1933, arbeitet die junge Hannah Arendt (1906-1975) an einem Text, in dem sie erstmals als politische Philosophin sichtbar wird. Ihr Thema: Judentum und Öffentlichkeit. Ihr Gegenüber: Rahel (1771-1833), geborene Levin, später verheiratete Varnhagen, für sich selbst „zeitlebens Rahel und sonst nichts“. Für Arendt „my best friend, unfortunately dead a hundred years now".

Wir bringen die beiden Geistesgrößen in Dialog miteinander und mit der heutigen Arendt- und Rahel-Forschung. Kommen Sie:kommt mit auf unbequeme Zeitreise, ins 20. Jahrhundert, ins 19. sowie immer wieder ins Jetzt — die berühmte Salonière und ihre nicht minder prominente Biografin laden zur öffentlichen Begegnung ein!

Mit:

Alena Baich (als Hannah Arendt)

Schauspielerin u.a. am Wiener Burgtheater, Gastspiele beim Berliner Theatertreffen

Georg Stephan (als Rahel)

Bühnenkünstler und Initiator von Theater und Wissenschaft

Susanne Eder (Tanz und Performance)

Bühnentänzerin u.a. im Opernbalett der Deutschen Oper Berlin

Dr. Friederike Wein

Editionswissenschaftlerin, Hannah Arendt Kritische Gesamtausgabe

Prof. Barbara Hahn

Vanderbilt University/ Freie Universität Berlin, Herausgeberin sowohl Rahel Levin Varnhagens als auch Hannah Arendts

In Kooperation mit:

Freie Universität Berlin, Hannah-Arendt-Editionsvorhaben

Dank an Hannah Gerlach, Dr. Friederike Wein, Dr. Johanna Egger und Prof. Barbara Hahn

Stiftung Neue Synagoge Berlin, Centrum Judaicum

Dank an Dr. Anja Siegemund und Jana Blechschmidt

Jüdische Gemeinde zu Berlin

Dank an Hendrik Kosche und Judith Kessler

Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preussischer Kulturbesitz

Dank an Barbara Heindl sowie Doreen Spruth, Kristina Hilger, Vanessa Brittner und Erik Koschnick; Begleitausstellung zur Premiere: Dank an Dr. Gabriele Kaiser

Theater und Wissenschaft

Im neu entstehenden Format Theater und Wissenschaft bringen wir Schlüsseltexte wissenschaftlicher Autor:innen zu ihrer Bühnen-Erstaufführung. Spartenübergreifend arbeitend, übersetzen wir das geschriebene Wort mit seinen künstlerischen und wissenschaftlichen Lesarten in die verschiedenen Bühnensprachen. Es entstehen Theaterereignisse an der Schnittstelle zur Wissenschaftskommunikation. Inspiriert von einer selten gesehenen, doch wichtigen Quelle europäischer Kultur, der jüdischen, setzen wir bei den Werken jüdischer Geistesgrößen an und erkunden ihre Bedeutung heute.

Auftakt von Theater und Wissenschaft am Berliner Kulturforum: »Das dialogische Prinzip« (Uraufführung) von Martin Buber

(1) Tänzerin Susanne Eder im Publikumskontakt, (2) Dr. Anja Siegemund, Direktorin am Centrum Judaicum im Gespräch (3) Hannes Langbein, Direktor St. Matthäus, und Dr. Silvia Richter in der Begegnung; Premiere am 21. November 2023; Fotos: Judith Johns

Was ist ein wahrhafter Dialog? Ein Dialog, bei dem nicht nur aufeinander ein und aneinander vorbei geredet wird. Der Religionsphilosoph Martin Buber formulierte 1923 in "Ich und Du" Antworten, die aufhorchen lassen und bewegen. Seine Schriften zur Dialogphilosophie erweckten wir 100 Jahre später - und etwa 800 Jahre nachdem die ersten Universitäten die theologische Deutungshoheit relativierten - im interreligiösen Kontext zu neuem Leben. Beteiligt sind neben der jüdischen Gemeinde zu Berlin die evangelische Stiftung St. Matthäus und die katholische Guardini Stiftung gewesen. Es entstand die Uraufführung eines Werkes, dessen Kernaussage zwischen den Zeilen zu finden ist.

Mitwirkende der Buber-Uraufführung

Dr. Silvia Richter, Expertin für jüdische Geistesgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts; Mitarbeiterin an der Martin-Buber-Professur in Frankfurt am Main und Projektkoordinatorin im Forschungsverbund "Dynamiken des Religiösen",

Andrea Chudak, Sopranistin für Oper und Konzert; ausgezeichnet mit nationalen und internationalen Musikpreiesen, u.a. für ihre CD-Einspielungen,

Susanne Eder, Bühnentänzerin und Tanzpädagogin, Arbeiten u.a. im Opernbalett der Deutschen Oper Berlin,

Georg Stephan, Bühnenkünstler und Initiator von "Theater und Wissenschaft"; als Schauspieler Arbeiten u.a. am Deutschen Schauspielhaus, an den Münchner Kammerspielen.

Mitwirkung als Fotografin: Judith Johns

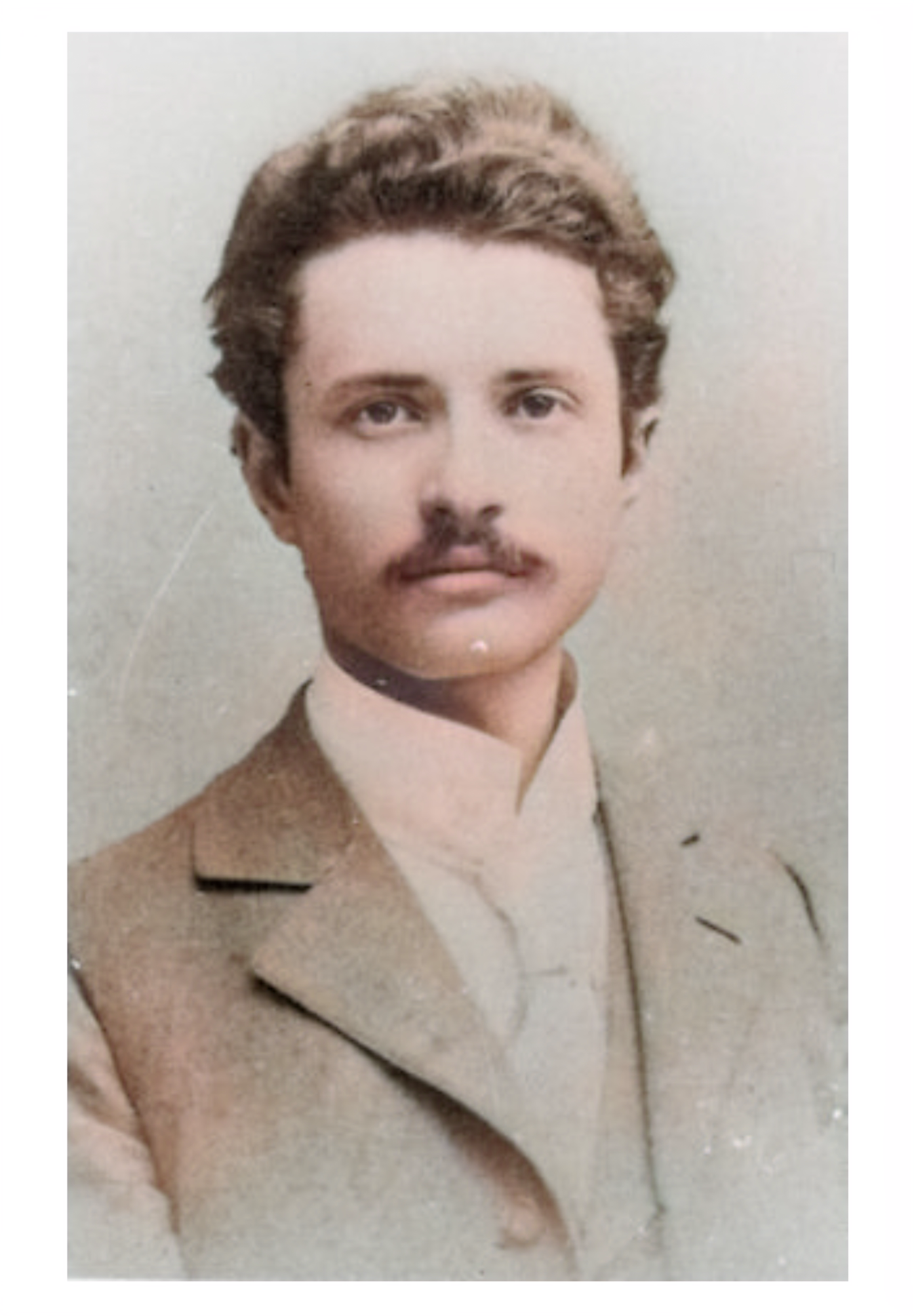

Foto: Martin Buber als Student in Wien, um 1896.

(Martin Buber Archive, The National Library of Israel, Jerusalem.

Moses Mendelssohn: »Phädon. Oder über die Unsterblichkeit der Seele«

11. Dezember 2024

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Leibniz-Saal

Ehe wir uns den Naturwissenschaften in Person jüdischer Physiker wie Bohr oder Einstein zuwenden, setzen wir die mit Arendt und Varnhagen begonnene Zeitreise noch fort, ein Jahrhundert weiter: ins achtzehnte. Und von dort aus mit einem Sprung in die ferne Vergangenheit.

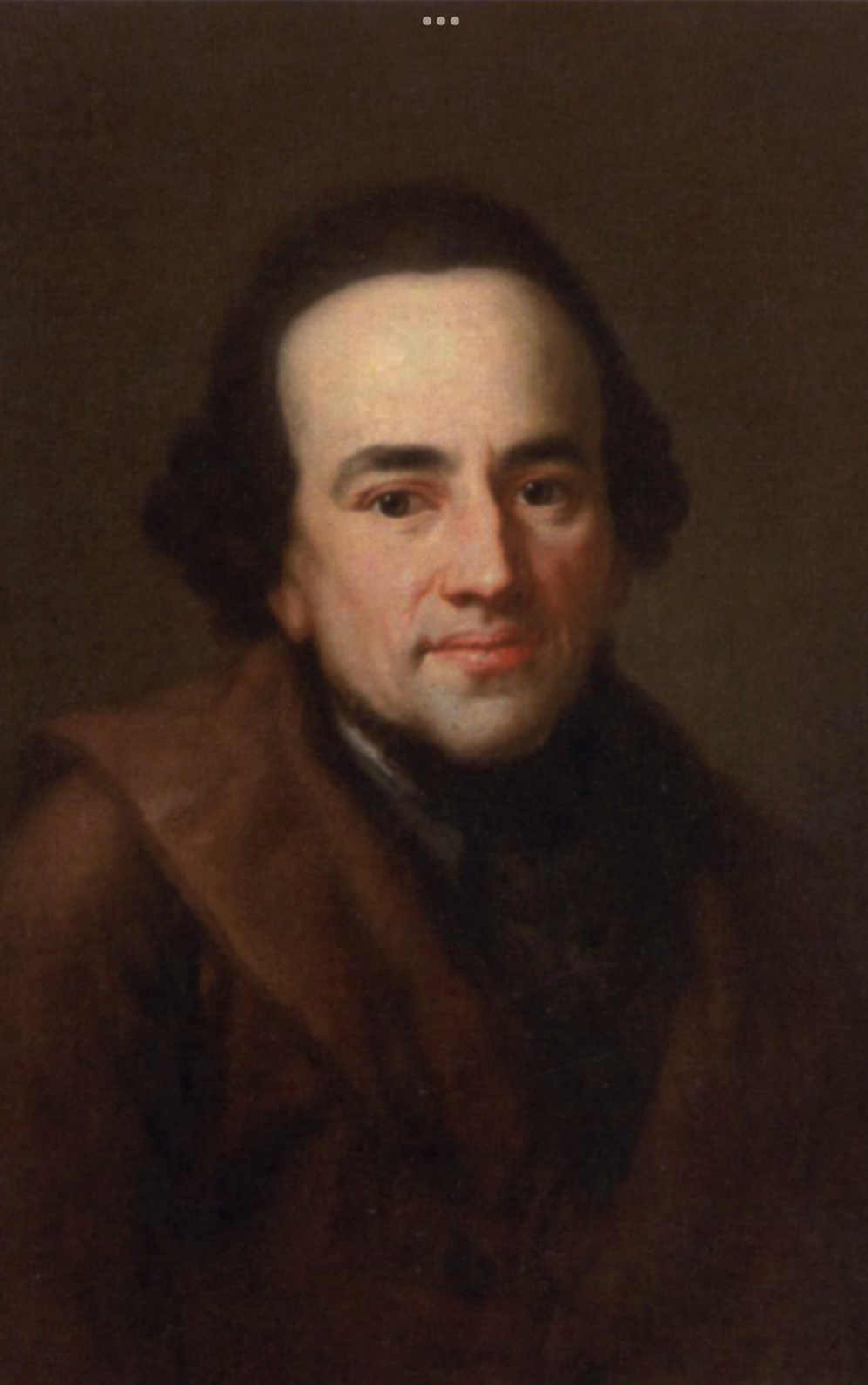

Der jüdische Aufklärer Moses Mendelssohn (1729-1786) wirft Licht auf das Ende des Sokrates, wie es von Platon geschildert wurde. In eigener Übertragung und Bearbeitung des antiken Vorbilds - »Phädon. Oder über die Unsterblichkeit der Seele« - schält Mendelssohn die Frage nach dem Sinn unseres Lebens heraus...

Echekrates. Warst du selbst, mein Phädon, denselben Tag beim Sokrates, als er im Kerker das Gift zu sich nahm: oder hat es dir jemand erzählt?

Phädon. Ich selbst, Echekrates, war da.